प्रस्तावना:

भारत में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक,सांस्कृतिक,और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को मानव जीवन की आधारशिला माना गया है,क्योंकि यह बालक के सर्वांगीण विकास की नींव रखती है।

संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है यह केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन का मार्ग भी है।भारत जैसे विकासशील देश में जहां सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता व्याप्त है वहां प्राथमिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

वर्तमान समय में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को बढ़ावा दिया है जिसके परिणाम स्वरुप नगरों में मलिन बस्तियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।

मलिन बस्तियां उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होता है जैसे स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और विशेष कर शिक्षा,इन बस्तियों में रहने वाले लोग मुख्यत: निम्न आय वर्ग से आते हैं और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं।

शिक्षा जो कि उनका एक मौलिक अधिकार है उन्हें या तो मिल नहीं पता या फिर उसका स्तर अत्यंत निम्न होता है।इन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए हमें कई स्तरों पर विचार करना होता है।

सबसे पहली चुनौती है बच्चों का विद्यालय तक पहुंच अधिकांश बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण है परिवार की आर्थिक स्थिति,माता-पिता की अशिक्षा, घर की जिम्मेदारियां एवं समाज में व्याप्त पिछड़ापन।इसके अलावा स्कूल में संसाधनों की कमी, योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, पाठ्यक्रम की कठिनता और शिक्षक की रूढ़ शैली भी बच्चों के सीखने की क्षमता को बाधित करती है।

वहीं शहरी मलिन बस्तियों में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है परिवार की रूढ़िवादी सोच, घरेलू कार्यों का दबाव, बाल विवाह की परंपरा, और सुरक्षा की चिंता जैसे कारण लड़कियों को शिक्षा से दूर रखते हैं। वहीं कई बार लड़कों को भी काम पर भेज दिया जाता है ताकि वह घर की आमदनी में सहयोग कर सके। इस प्रकार शिक्षा उनके लिए द्वितीयक आवश्यकता बन जाती है।

इसके विपरीत यदि इन चुनौतियों के साथ-साथ संभावनाओं पर भी दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है की स्थिति को सुधारा जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता है जागरूकता बढ़ाने की। यदि मलिन बस्तियों के अभिभावकों को यह बताया जाए की शिक्षा ही उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कुंजी है, तो वह स्वयं बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

दूसरी ओर, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, खेल सामग्री, पाठ्य पुस्तक और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाए तो बच्चों के स्कूल में ठहराव की दर बढ़ सकती है। साथ ही शिक्षा को आनंददायक एवं व्यवहारिक बनाना भी आवश्यक है ताकि बच्चे रुचि के साथ सीख सके।

गोरखपुर पूर्वांचल का एक प्रमुख नगर है जहां शहरी मलिन बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विद्यालयों की अनुपलब्धता, शिक्षकों की कमी, आर्थिक तंगी, सामाजिक अपेक्षा और बाल श्रम जैसे कारण प्राथमिक शिक्षा में बाधक बनते हैं। इस शोध का उद्देश्य इन्हीं पहलुओं को गहराई से समझना है कि आखिर कौन-कौन से सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कारक मलिन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि कौन-कौन सी रणनीति या उपाय अपनाकर इन बस्तियों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।

अध्ययन का औचित्य:

गोरखपुर नगर में बढ़ती आबादी के साथ मलिन बस्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यदि इन क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को सुधारा न गया, तो सामाजिक असमानता और गहरी होती जाएगी। यह शोध नीति-निर्माताओं को जमीनी हकीकत से अवगत कराने में सहायक होगा-

-

मलिन बस्तियों में शिक्षा की स्थिति पर अब तक कम शोध हुए हैं।

-

प्रस्तावित शोध सामाजिक समानता एवं न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

-

प्रस्तावित शोध से प्राप्त निष्कर्ष से नीति निर्धारकों को योजनाओं के निर्माण में सहायता मिल सकेगी।

-

प्रस्तावित शोध से स्थानीय गैर सरकारी संगठनों व समुदाय को जागरूकता फैलाने में मार्गदर्शन मिलेगा।

शोध से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन:

अब तक किए गए अनेक शोध कार्यों में भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर, तथा बाल श्रम एवं शिक्षा के संबंधों पर विचार किया गया है। कुछ अध्ययनों ने मलिन बस्तियों में शिक्षा की चुनौतियों को भी रेखांकित किया है, किंतु ये अधिकतर अध्ययन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों तक सीमित रहे हैं।

गोरखपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के उभरते हुए शहरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों की विशेष परिस्थितियों पर केंद्रित कोई विशिष्ट, क्षेत्रीय एवं गहन अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अब तक के शोधों में समस्याओं के वर्णन तक ही सीमित ध्यान दिया गया है, जबकि संभावनाओं, नवीन प्रयासों (जैसे – डिजिटल शिक्षा, स्थानीय NGO की भूमिका) और नीतिगत सुझावों पर तुलनात्मक रूप से कम काम हुआ है।

यह शोध इन सभी साहित्यिक कमियों की पूर्ति का प्रयास करेगा, जिससे गोरखपुर की मलिन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके और व्यवहारिक समाधान सुझाए जा सकें।

1. ASER रिपोर्ट (प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन )भारत:

ASER (Annual Status Of Education Report)

हर साल बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है विशेष कर ग्रामीण और शहरी गरीब क्षेत्र के बच्चों पर।

-

2022 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी मलिन बस्तियों में लगभग 30% बच्चे अपने कक्षा स्तर की पाठ सामग्री को पढ़ नहीं पाते हैं।

-

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कोरोना काल के बाद मलिन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ा है।

-

इसका कारण ऑनलाइन संसाधनों की कमी स्मार्टफोन की अनुपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की कमी है।

2. दया वासंती(2017) ने अपने अध्ययन “Education in Urban Slums: Problem and Prospects” में पाया की मलिन बस्तियों में शिक्षा केवल आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष भी है।

-

शोधकर्ता ने पाया की मलिन बस्तियों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

-

सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी शिक्षकों की अनुपस्थिति और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

वासंती जी का निष्कर्ष है कि, “जब तक शिक्षा संदर्भ-संवेदनशील और समुदाय-संचालित नहीं होगी, तब तक शहरी मलिन बस्तियों में स्कूल छोड़ने की दर बनी रहेगी।”

“Unless education becomes context sensitive and community driven the dropout rate in urban slums will continue of rice.”

3. नंदिता साहा(2019) ने अपने अध्ययन “Challenges in Urban Slum Education in India” में मुंबई ,दिल्ली और कोलकाता के मलिन क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया।

-

शोध में यह पाया कि शहरी मलिन बस्तियों में स्कूल भले ही पास हो लेकिन उनमें पढ़ने का स्तर बेहद खराब होता है।

-

शोधकर्ता ने सामुदायिक भागीदारी और गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है।

4.UNICEF – the state of the world’s children (2021) इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को न केवल शिक्षा से वंचित किया जा रहा है बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी बाधित हो रहा है।

-

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत नहीं किया गया तो आगे की शिक्षा भी बेअसर रह जाएगी।

-

विशेष रूप से लड़कियों को असुरक्षित वातावरण और परिवार की सोच के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है।

-

UNICEF का निष्कर्ष: “Education in urban slums needs to be child centered, inclusive, and linked with health and nutrition to be effective.”

“शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा को बाल-केंद्रित, समावेशी तथा स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा होना चाहिए ताकि यह प्रभावी हो सके।”

अध्ययन का उद्देश्य :

-

गोरखपुर जनपद की मलिन बस्तियों में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।

-

शिक्षा प्राप्ति में बाधा बनने वाली सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं की पहचान।

-

संभावित उपायों और योजनाओं का विश्लेषण जो शिक्षा में सुधार कर सके।

-

बच्चों अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिकाओं को समझना।

-

शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

शैक्षणिक स्थिति:

-

अधिकांश बच्चे पास के सरकारी स्कूल राज्य की प्राथमिक विद्यालय बक्शीपुर में पढ़ते हैं।

-

स्कूल से दूरी मात्र 1 किलोमीटर होने के बावजूद 30% बच्चे नहीं जाते।

-

कुछ बच्चों को शिक्षा केंद्र (एनजीओ द्वारा संचालित) में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है।

अध्ययन की समस्याएं:

-

अभिभावकों की अशिक्षा एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।

-

बाल श्रम

-

पढ़ाई का स्तर

-

लड़कियों की स्थिति एवं उनके प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव

-

शिक्षकों की अनुपस्थिति

सकारात्मक प्रयास:

-

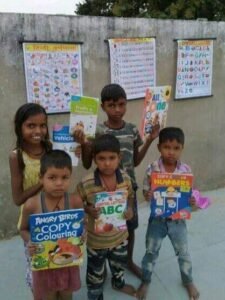

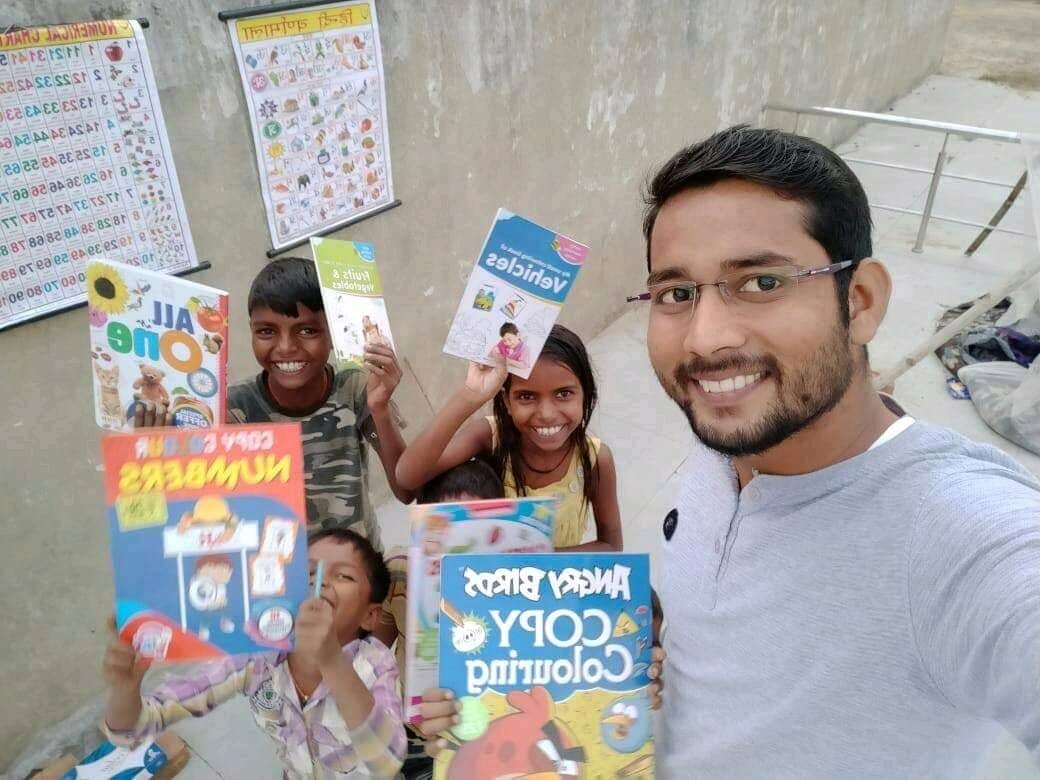

स्माइल फॉर ऑल (Smile for All) सोसाइटी द्वारा शाम को चलाई जा रही एक पाठशाला में 20 से अधिक बच्चे आते हैं।

-

कुछ स्थानीय स्वयंसेवक सप्ताह में दो दिन आकर बच्चों को पढ़ाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ अनुसूची:

-

अग्रवाल, रमेश. (2018). “भारत में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ”. नई दिल्ली: शिक्षा प्रकाशन.

-

गोस्वामी, संगीता. (2020). “शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा की सामाजिक स्थिति”. लखनऊ: भारतीय समाजशास्त्र संस्थान.

-

कुमार, राजीव. (2019). “गरीबी और शिक्षा: एक अंतर्संबंध”. वाराणसी: काशी विश्वविद्यालय प्रकाशन.

-

Government of India (2011). “Census of India 2011: Slum Population Report”. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

-

UNICEF India. (2020). “Education for All in Urban Slums”. Available at: https://www.unicef.org/india

-

National Sample Survey Office (NSSO). (2021). “Household Social Consumption on Education in India”.

-

मोहंती, डी.के. (2017). “शिक्षा और सामाजिक समानता”. दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (NCERT).

-

Bergel, E.E. (1990). The Nature of Slums, A.R Desai and S.Devadas Pillai (eds), Slums and Urbanization, Bombay,Popular Prakashan, Delhi.

-

City Development Plan, Gorakhpur, 2014.

-

राम आहूजा- सामाजिक समास्याएं

-

अमर्त्य सेन- भारत और उसके विरोधाभास

2 Comments

-

Thank you so much for the review we will try our best to bring real stories from the ground and posting views of our mission on our website and you can also visit our YouTube for more updates…

Leave a Reply Cancel reply

CONTACT DETAILS

- Top Floor, Aakash Institute B/44A, Gopalpura Bypass Rd, Surya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302018

- Office +91 63505 01686

- smileforallsociety@gmail.com

QUICK LINKS

Copyright © 2025 Smile for All NGO. Powered by EvolverTech .

You’re so awesome! I don’t suppose I’ve read

something like that before. So nice to discover someone with genuine thoughts on this subject matter.

Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with a bit of

originality!